La riqueza río arriba

1999 fue el año más pobre de mi vida. El dólar se había disparado respecto a la peseta y la asignación de mis padres daba para muy poco en Seattle. Era un estudiante español en la Universidad de Washington, con beca no dineraria; sólo me pagaban la matrícula. Sobrevivía a base de ramen y los donuts secos del día anterior: seis por un dólar. Fue el año en que más engordé. También fue en el que más aprendí.

Todos los años, las residencias de estudiantes subastaban paquetes con ropa que se habían dejado los residentes. Veinte dólares, cargar con un saco por media ciudad y ya tenía vestimenta para todo el año.

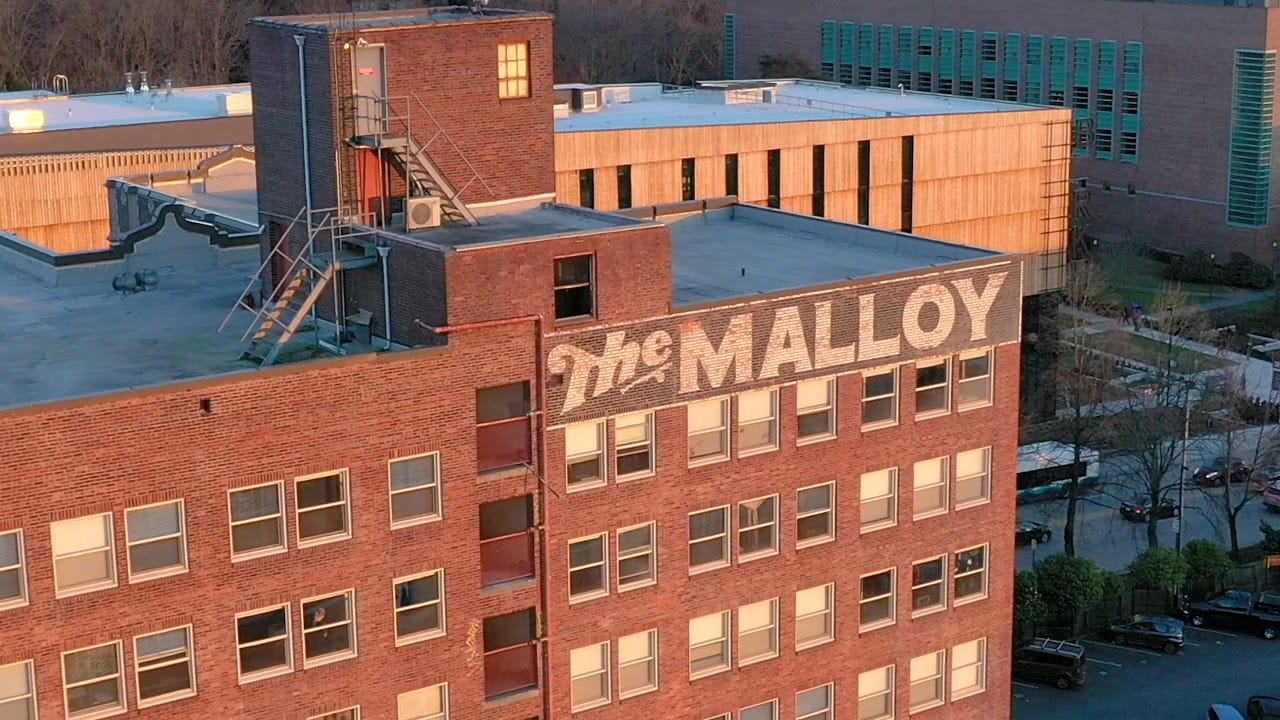

Mi habitación era el closet del apartamento de Robert en el Malloy Building. Tenía entre cuatro y cinco metros cuadrados, literalmente. La paradoja era que si quería vestirme cómodamente tenía que salirme al salón. Pero tenía una ventana que daba al skyline de la ciudad. El Space Needle ahí delante mío. Imagínate.

Comida, techo y ropa. Resolví la mitad de mi pirámide de Maslow con honores, gracias a lo que la gente dejaba de usar.

Pero yo no había ido a Seattle a sobrevivir, había ido a cambiar mi vida. Quería hacerme rico, sí, pero no de dinero, sino de conocimiento. Internet estaba naciendo, en esa universidad estaban algunos de los mejores profesores del mundo, pioneros en entender lo que pasaba en lo digital. Y yo tenía un curso para sacarles todo el partido.

Comprar libros tampoco era sencillo. Eran caros, pero siempre podía comprar de segunda mano. El problema no era financiero, era material: ocupaban un espacio que no tenía en mi closet ni en mi maleta de vuelta. Tenía que ser muy selectivo. Podía leer lo que quisiera —las bibliotecas de la UW lo tenían todo— pero podía poseer poco.

Mi criterio consistía en empezar a leer y ver qué sentía. Leí mucho, aprendí mucho, pero hubo unos pocos que me provocaron una reacción corporal, algo que no había sentido nunca antes. Recuerdo perfectamente la sensación porque era física: una energía que se expandía de mi cabeza a mi pecho y de ahí a los brazos. Las ideas irradiando desde dentro. La vibración interior en las manos mientras sostenía el libro, el aumento de temperatura en las yemas de los dedos. Pocos libros en mi vida me han provocado esa reacción tan intensa, tan acelerada, tan consciente.

Fueron tres, aún los conservo:

A Brave New World, de Aldous Huxley.

Neuromancer, de William Gibson.

The Global Village, de Marshall McLuhan.

Consagré ese año a entender la relación entre las personas y la tecnología: lo bello, lo sombrío, lo necesario, lo inevitable y lo posible. Y proyecté todo lo que aprendí en mi profesión: diseño. Estudiarlo, practicarlo y enseñarlo.

Esos tres libros hablan de lo mismo y, aunque uno es ensayo y los otros dos son ciencia ficción, los tres actúan en la misma dirección: proponen hacia adelante. Sugieren una mirada que no quiere explicar, quiere sugerir.

El diseño es quizás la profesión más hermosa del mundo porque construye trocitos de futuro. Pero el diseño no propone… sólo ejecuta. El poder de sugerir no es suyo, le viene dado. Vive encajonado en su propio closet de encargos, presupuestos, viabilidad y rentabilidad. Y cuando llega a casa, exhausto, cansado de lidiar con todo eso, apaga la luz y sueña ciencia ficción.

La ciencia ficción propone y el diseño dispone.

Fui a Seattle buscando enriquecerme de conocimiento. Me he pasado veinticinco años aplicándolo y compartiéndolo. Y ahora —poco a poco— estoy remando en la otra dirección, río arriba. Volviendo al origen de esa corriente, donde las ideas no se aplican, se imaginan.